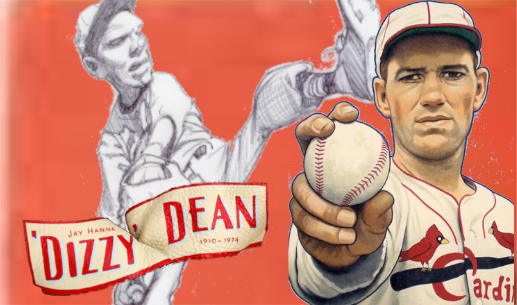

とっておきの話、ディジー・ディーン !

Dizzy Dean

ちょっくら目先を変えて、海の向こう側、大リーグのお話でも。それも、古きよき時代のメジャー・リーグ全盛の頃にタイム・スリップといこう。

野球バカ。

とびっきりの男がいた。セントルイス・カージナルスの初期の黄金時代を支えた選手には、そんなヤカラが異常に多かったが、そのなかでも、その男は、またケタはずれの変わりモンでもあった。

「小生意気な農村出の若もの」(※ 01)は、タフネス自慢のメジャーでの実働期間は短い。資料では、13年間とあるが、実際のところ、ほぼ10年といっていい。戦績は150勝83敗。短期間でのこの記録は立派だ。

しかし、そんな記録だけでは計り知れない大投手だったのが、その男こそ、ディジー・ディーン(Dizzy Dean)その人だ。

1932年から、37年ぐらいまでが、ディーンの全盛時代であろう。その間、驚くべきことに平均して22勝をあげているのだ。とりわけ、1934年、なんと30勝7敗というスーパー・レコードを誇っている。

ディーンは、1911年、アーカンサス州ルーカス生まれの、田舎モンである。学校にだって、まともに行ってやしない。父親と連れ立って、出稼ぎ農業者として生業をたてていた。

転機は、16歳の入隊時だ。そこで野球をおぼえた。除隊後も、野球は続けた。と、1930年、カージナルスのスカウトの目にとまり、その年、早くもメジャーへと昇格。

こんなディーンだからこそ、プライドも高い。

「オレこそ大リーグで一番の投手」

と、信じきって、ゲームにのぞんでいたというから恐ろしい。

そもそもが、科学野球全盛時のこと。しかし、緻密な配球とか技術論なんて、彼はハナっ先でせせら笑っていたものだ。

長身をいかして、大きくワインド・アップして、流れるようなフォームでただ投げるだけでよかったのだ。そう、彼には特別必要なものはなかった。それよりも何より、相手打者をきりきり舞いさせるのが、無上の喜びだったのだ。

こんなことがあった。対ブレーブス戦。何の拍子か、

「このゲーム、ストレート一本で勝負する」

と、予告したのだ。その結果はというと、あきれたことに何と3安打完封ときた。これじゃ、やられたブレーブスもたまったもんじゃない。そう、これこそがディーンの真骨頂なのだ。まさに、高笑いしているディーンの姿が、目に浮かぶようじゃないか。

そんなディーンだからこそ、当時の監督フランキー・フリッシュも大いに頭を悩ました。

大監督ジョン・マグローのもと、科学的野球が身にしみついているフリッシュは、何とかディーンに打者との駆け引きを教え込もうと躍起になってみたが、ディーンはといえば、まったく聞く耳なし。メジャー屈指のスイッチ・ヒッターで、名将の誉れ高いフリッシュも完全にお手上げだったらしい。

そんなディーンも、晩年シカゴ・カブスへとトレード。肩をこわし、1940年引退。これで、ディーンの野球生活も終わったかといえば、そうじゃない。

むろん、とっておきのエピソードが待っている。セントルイスを去っても、いまだ絶大な人気を誇っていたディーンを同じセントルイスにあるアメリカン・リーグのブラウンズが目をつけた。面白いことに、ディーンはブラウンズの専属アナウンサーとなって、セントルイスに凱旋したのだ。

ところが、このアナウンサー、方言丸出し、好き勝手の言いたい放題。とりわけ、自チームのブラウンズをけなしにけなしし続けた。それがまた、評判を呼んだ。オーナーも、さぞ困惑の態だったろう。

されば、口は災いの元。よせばいいのに、

「こんなんじゃ、オレが投げたほうが、よっぽどマシだぜ」

とかなんとか、マイクの前で喋っちまった。

これには、前々から苦々しく思っていた選手の奥方連中から、

「それなら、ディーン本人が投げればいい」

と、抗議が殺到。お手並み拝見、ということにあいなった。

その当日、物見高い野次馬で球場は満杯。相手は、シカゴ・ホワイトソックス。コテンパンにやられるかと思いきや、ヨタヨタしながらも、4回0封に切り抜けたところで、お役ごめん。球場での拍手は、いつまでも鳴りやまなかったという。

ディーンのコメントは、こうだったらしい。

「肩でよかった。喉をやられたら、明日から、商売あがったりだ」

参考: 『大リーグ不滅の名勝負』(ベースボール・マガジン社);(※ 01)

『誇り高き大リーガー』(講談社)