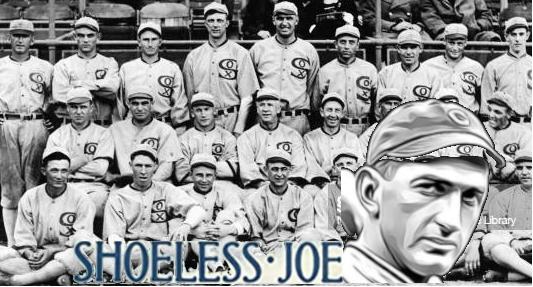

Negative legend

Field of Dreams、はだしのジョー(1)!

「嘘だと言ってよ、ジョー!(Say it ain’t so, Joe!)」

という呼びかけは、大陪審で証言を終えたジョー・ジャクソンに、ひとりの少年が叫んだ言葉であると、新聞は書いた。

1919年に起こった八百長事件・「ブラックソックス事件」で球界を追放された、「悲運の8人」の1人であるジョー”・ジャクソン(Joseph Jefferson “Joe” Jackson)。当時32歳であったシューレス・ジョーは、8人の追放者のなかでも最も人気のあった選手であった。その後、その悲痛な少年の言葉は、記者による捏造(※ 1)だと明らかになったものの、当時の国民心理をよくあらわしているエピソードだろう。

マイナーリーグ時代、足に合わないスパイクしか持っていなかったジャクソンは、靴擦れから足によくマメが出来たため、ある試合でスパイクを脱ぎ捨てて裸足でプレーした。この逸話から、「シューレス(裸足の)・ジョー(Shoeless Joe)」という愛称を持つ。

同時期に活躍したタイ・カッブや、ベーブ・ルースと比肩しうる豊かな才能を持ちながら、1915年には強豪のシカゴ・ホワイトソックスに移籍し、これからキャリアの全盛期をきづこうとした矢先のことだった。

1919年、ワールドシリーズの頂上決戦で圧倒的にその優勝を予想されていたシカゴ・ホワイトソックスがシンシナティ・レッズに3勝5敗で敗退するというサプライズが起こり、ホワイト・ソックスの選手たちの八百長疑惑が浮上、その1年後に大陪審での裁判に発展するという事件が起こったのだ。

この事件はマフィアがらみでレッズの優勝を賄賂で買おうとし、選手も同意した。プロのギャンブラーたちのもくろみはうまくいったものの、そのギャンブラーたちのあいだで内紛があり、ぞくぞくと裏切り者がでてしまった。選手たちについても罪を告白したものの、大陪審は、

「情状酌量の余地あり」

として、無罪判決を下した。

しかし、この事件によって国民からの信頼を失いつつあった球界は、新任のランディス・コミッショナー自らが大裁断を下し、関係した選手8人を球界から永久追放した(エイトメン・アウト)。これが、「ブラックソックス事件」と呼ばれるアメリカ野球史上に残る八百長事件だ。

「ブラック・ベッツィで、一発かましてやれ。ジョー! 」

それは、ジョーのバットにつけられたあだ名だった。36インチ、48オンスの黒塗りのバットだ。ブランドン工場チームの4番打者として、バッターボックスにたっていた。そのバットは、バット製造職人のファーガソンからの贈り物だった。ジョーは人気者だったし、いまや強打者の名を不動のものとしていた。

1887年(88年とも89年ともする説もある)7月16日にサウスカロライナ州の田舎町・ピッケンス郡に、ジョーは8人兄弟の長男として生まれている。

綿花栽培が主産業だった南部は、南北戦争で一変した。北部に送り出していた綿花を、その北部の工場所有者が南部で近代的な紡績工場を建てはじめたのだ。南部の不景気はどん底、地主たちは所有地を手放し、また原料綿でさえ、買いたたかれた。小作人たちは、もう飢え死に寸前だった。

工場主たちは、このような農民こそ安値な労働力であると確信した。安定した仕事と賃金、住居を約束すると、そんなかれらは家族ぐるみで農場をさり、紡績工場のある町へぞくぞくとやってきた。

小作人だった父・ジョージがブランドンの紡績工業の仕事についたのは、ジョーが6~7歳のころだった。当時の基準からすると、かれは充分働ける年齢だった。軽い作業だったが、時間は長かった。不潔で、騒音に満ちた工場内でジョーも働いた。

が、ジョーはどうやらなまけ者だったらしく、工場を抜け出しては野球に興じる子どもであったようだ。19~20歳でプロ選手になるまで、足がマヒする特有の病気にかかったりはしたが、12年間工場で働いたり、やめたりしている。

いつしかジョーその工場の野球チームでプレーするようになり、この街にマイナーリーグ球団(現在は存在しないD級という最下級リーグ所属)ができたさいに、その球団と月給75ドルで契約しプロ選手となり、15歳のカティ・ウインと結婚した。おしどり夫婦として、後年つとに知られたものだ。

メジャーでのキャリアはフルシーズンとしてはわずか9年でしかない。1908年にフィラデルフィア・アスレチックスと契約し、同年8月25日に18歳でメジャーデビュー。しかしフィラデルフィアでの2年間はチームになじめず、ほとんどをマイナーリーグで過ごした。

「ジョーに初めてあったとき、わたしは二塁を守っていた」

と、ジョーをはじめて見出した男、トミー・ストーチはつづけて、

「背ばかり高くて細い男がバッターボックスに入ってきた。まあ、たいしたヤツじゃない、と思ったね。ところが、その打球ときたら、まるで弾丸だ。一直線にわたしのところに飛んできたんだ。カンタンに取れると思っていたんだが、向こう脛を直撃だ」

と、いまでもおどろきをかくせない風だった。のち、かれはジョーを引き抜いて、グリーンヴィル・クラブの監督になった。

「そのときの試合でヒット3本、うち2本はホームランだった。それも球場に響きわたるような快音をのこして、それもボールが飛んだあとに青い焔が燃えたかと思うようなヤツだったよ」

と、当時を思い出すかのように、いかにも楽しそうに語っている。

元大リーガーのかれは、コニー・マックのもとで、アスレチックスのスカウトをやっていた経歴がある。そのかれからの情報で、マックはさっそくケガをしていた外野手・セイボルトを派遣。

かれの報告を受けたマックはただちに、本職のスカウトたちを送り込み、ジョーを買い取る契約を交わした。かれらは、ジョーのすごさを目の当たりに見たのだ。グリーンヴィルのプロチーム・「スピナーズ」でのジョーの活躍は、半端なかった。4回打席に立ち、二塁打1本、三塁打1本、そしてライナーの本塁打。一塁ベースをふみわすれたミスもあったが、そんなことはどうでもよかった。

契約金は、当時では破格の900ドル。グリーンヴィルの人たちをおどろかすには十分な金額だった。が、とうのジョーときたら、

「北部の大都会で自分が満足できるか自信がない」

と、気の弱いことをいいだし、ストーチといっしょに乗った汽車から勝手に降りて、あきれたことにグリーヴィルに帰ってしまったのだ。あわれ、ストーチはおいてけぼりをくらってしまった。

それよりも、一刻も早くジョーを見たかったコニー・マックの落胆は大きく、かのセイボルトをまたも送り込み、ジョーを連れてくることを厳命した。そんな追っかけごっこが新聞ざたになり、当然のことながら、おもしろおかしく書きたてられたものだった。

そうこうするうちに、対クリーブランド戦がジョーの初お披露目となった。1908年のことだ。かれはセンターを守り、新人ながら4番をつとめたのだ。それはもちろん、マックのジョーに対する最大級の好意だった。

すると、いきなり初打席で、スピットボールの名手から、レフト線にクリーン・ヒットを放つ。守っては、浅めの守備から、打った瞬間、体を回転させて、打球方向に疾走。また、左中間のフェンス際からサードへの返球と、かれの野球への本能的なうまさと、ランナーとしての能力も充分に見せつけたものだ。

「初出場でのジャクソンはすべての点で最高だった。欠点は何一つない。打ってよし、守ってよし、しかも足も速い」

と、ある新聞は書いた。しかし、マックはそれ以上のことを言った。

「このまま無事に成長していけば、ジョーはすぐに野球史上最高の選手の一人となるのは確実だ」

しかし、次試合でのタイ・カップとの対決を心待ちにしていたファンは肩透かしをくうことになった。タイガースがやってきたとき、ジョーはグリーンヴィルへ帰ってしまったあとだったからだ。

それというのも、マスコミの熱狂振りがいささか過熱気味になったこともあろうが、それ以上に、チームのヴェテランたちによる世間知らずの田舎者・ジョーに対する嫌がらせに、いたたまれなくなったことが大きいともいう。

マックが、そんなジョーのあまりの子供っぽさに怒りを爆発させたのは、翌1909年の春季キャンプのさいに起こった。汽車の時間待ちをしていたジョーが、どこかに運ばれるであろう赤いラベルを貼られたミルク缶をみて、

「あの赤いラベルをぼくに貼ってくれたら、どこかフィラデルフィア以外のところへ連れて行ってもらえるのになあ」

とつぶやいたのを、マックが聞きつけ、

「ジョー、本気でいっているのか? 」

と、怒気もあらく訊ねると、

「ええ、本気です」

と、ジョーは答えた。すると、マックは、

「よし、いいだろう。希望をかなえてやろう」

と、マイナーのサバンナ・インディアンズに送り込んだ。だが、そうはいっても、そのシーズンもおおずめ。アスレチックスは優勝争いの真っただなかだった。マックはジョーを呼び戻したものの、肝心のそのジョーに、野球をする気がなかった。

そこで、ふたたびマックは、おなじくマイナーのニューオリンズ・ペリカンズに送った。そのジョーはといえば、意気揚々とキャンプ地に向かい、その地元であるニューオリンズはジョーの参加で、一気に球運が盛り上がったというのも皮肉なことだ。

優勝争いまでやってのけていたペリカンズだったが、ジョーは7月に、クリーブランドへトレードとなる契約が、すでにまとまっていた。マックは後年、

「かつて離さなければならない選手がひとりいてねえ。でも、結局は渡してしまった。それが、最強打者ジョー・ジャクソンだよ」

と、いかにもなつかしそうに語ったという。そうそう、その年、ペリカンズは悲願の優勝を手にしたのだ。

(※ 1)ヒュー・フラートンは、9年前こういってのけていた。当時、最も有能な野球記者の一人だった。

「今日のようにおおきくなった大リーグでは、読み書きできない男が成功する余地はない」

ジョーについて、あれこれ書きなぐったかれの記事のなかでも、最高の出来栄えだった。しかしながら、その真実性について、疑問を持つ者はいなかった。

参考図書:『折れた黒バット』(ドナルド・グロップマン著 小中陽太郎訳 ベースボール・マガジン社刊)