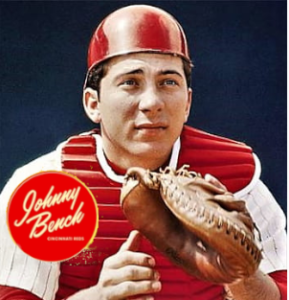

史上最高の捕手、ジョニー・ベンチ!

Johnny Bench

史上有数の強豪チーム、ビッグレッド・マシーンの攻守の中心であったベンチ(Johnny Bench)は、MLB史上最高の捕手との呼び声も高い。捕手をこなしながらも、本塁打王・打点王など数々のタイトル獲得や、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

闘志の男であったベンチは、大試合にも無類に強かった。ワールド・シリーズの打率ランキングでも、第4位にくいこんでいる。トップは、ベーブ・ルースだ。

1976年の対ヤンキース戦とのシリーズでのことだ。シーズン中バッティングがさえず、7番に降格されていた。ところが、いざフタを開ければ、15打数8安打。本塁打2本、打点6、打率.533。このベンチの大活躍もあって、なんと4タテ勝利だった。戦前の予想をくつがえす好結果となった。

ベンチは多くの選手がフリーエージェントで高給を求めて移籍するなか、17シーズンをレッズ一筋に過ごし、通算389本塁打、1,376打点を記録。打撃タイトルは延べ5回だが、捕手獲得タイトル数としては歴代1位。捕手という負担の大きなポジションにあって、その打力は特筆すべきものであった。通算389本塁打中、捕手としての本塁打は327本で当時のMLB記録たったが、後にカールトン・フィスク(ボストン)、さらにはマイク・ピアッツァ(ロサンゼルス)に更新された。

むろん傑出していたのは打撃だけでなく、守備はそれをうわまわり、史上最強の肩を持つとさえいわれた。68年から10年連続で、ゴールドグラブを受賞。オールスターには、通算14回出場した。が、ことバッティングに関してはいい年、悪い年がはっきりと出る。「ビンテージ・プレヤー」といわれるゆえんだ。いわゆる周期的にいい年がくる選手なのだ。

オクラホマ州ビンジャー、人口500人位の小さな村に3人兄弟の末っ子として誕生。ベンチは暇ができると、よくここに帰る。面倒をみてくれた隣人たちに会いに行くのだ。自伝「本塁の後方から」によると、

「地の塩のような人々のなかで暮らした。なにかするのに、自分を殺さないし、持てるものは少なくても感謝の気持は大きい。せっかちに子供をそだてないし、プレッシャーもかけない…」

父親は、アメリカ先住民であるチョクトー族の血をひいている。

マイナー時代、1968年のスプリングキャンプの際に、かの天才打者テッド・ウィリアムスに早くも才能を見いだされたのも自慢だ。ベンチがサインをねだると、バッティングとフィールディングに非凡さを感じたのか、自らのサインを渡す際に、

「将来の野球殿堂入りが確実なジョニー・ベンチ君へ」

と、書き添えたエピソードもある。65年の第1回ドラフト会議において、ドラフト2位でレッズに入団。67年、19歳でメジャーデビュー。翌68年にレギュラーとなり、15本塁打、82打点をあげナ・リーグ新人王を獲得。

翌年には正捕手のジョニー・エドワーズを放出して正捕手に。以後、13年にわたってビッグレッド・マシンの本塁を守った。70年には捕手にして45本塁打、148打点の二冠王で最優秀選手(MVP)。72年にも40本塁打、125打点の二冠王で二度目のMVPを受賞。1974年は129打点で3度目の打点王を獲得。1981年以降、三塁、一塁も守ったが2152試合のうち1742試合は捕手だった。

ベンチにとっては、不名誉なことだが、こんなこともあった。1972年、ワールド・シリーズ第3戦のことだ。あわれ、ベンチはオークランド・アスレチックスのものどもにみごとに欺かれ、見逃し三振にたおれたのだ。

8回表、1-0と僅差でリードしていたレッズは、モーガンが三塁、トーランも二塁において、ベンチを迎え、追加点のチャンスだ。フルカウントにまでもちこされた。敵将・ウイリアムズ監督はタイムをとり、マウンドへ歩いた。一塁があいていたので、強打者ベンチとの勝負はさける意味合いだった。ウイリアムズ監督は、まさに悪漢よろしく一塁を2度までも指し、歩かせるように指示したものだ。

もう一人の悪漢は、捕手ジーン・テナスだ。かれは監督の指示にうなずき、本塁に帰りベンチがバッター・ボックスに入るのを待った。ミットをかまえないばかりか、故意四球を受けようと、少しずつ一塁方向へ移動した。

そのとき、ベンチのチーム・メイトがその策略に気づいたが、もう後の祭りだった。テナスはお決まりの守備位置に戻り、救援投手ロリー・フィンガースは小さなワインドアップから、絶妙なスライダーを膝下に投げ込んだ。ベンチはバットを肩にかついだまま、

「さぞぼくがアホに見えたことだろうな」

と、茫然自失。結局のところ、レッズが押し切って、接戦をものにした。が、結果、第7戦までもつれたこのワールド・シリーズは黄金期を迎えたアスレチックスの勝利で終わった。この年から、スレチックスはワールド・シリーズ3連覇を成し遂げることになる。

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6803763655575286″

crossorigin=”anonymous”></script>

<ins class=”adsbygoogle”

style=”display:block; text-align:center;”

data-ad-layout=”in-article”

data-ad-format=”fluid”

data-ad-client=”ca-pub-6803763655575286″

data-ad-slot=”3359704664″></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>

ベンチは、『改革者』でもあった。ワン・ハンデッド・カッチャー(片手取り捕手)だった。また、これまでの分厚いアンパン型のミットではなく、当時流行したファーストミット・タイプの薄くて軽いミットを使い、片手捕りから二塁に素早く送球した。

またパスボールも、非常に少なかった。1968年には18個でリーグ最多だったが、動きを磨き、1975年には121試合に出場してパスボール0を記録した。

当時、キャッチャーは右手をミットに添える、両手取りが当たり前だったが、ベンチは右手を背中にまわし、左手のみで投手からの投球を受ける、『片手取り』を確立した。「ジョニー・ベンチ、その捕手術とパワー打点」によると、

「この方が機動的に動ける。グラブから球をだすにも、拾うにも都合がいい。裸の手を負傷することも少ない。ツー・ハンデッド・キャッチャーだと、裸の手はグラブ近くにそえなければならない。このため、親指を突き指したり、骨折したりする…」

このワンハンドキャッチを実現するために必要だったのが、グローブのようにしっかりとミットを閉じることができること、そして操作性を良くするために軽くなっていることだった。

牽制や盗塁阻止などの際、ミットの中のボールをつかむまでに時間がかかる….などと、この捕球法を否定する選手もいたが、その機敏な動きと、強いリスト・強肩が生む正確な送球はそういった否定組を逆に唸らせた。

また、座ったまま牽制球を投げる技や、球界初のキャッチャー専用のヘルメットの使用など、ベンチは、現在のキャッチャー像の始祖ともいえる偉大な選手である。

しかし、そのベンチ、選手生活晩年は一塁や三塁を守ることが多くなった。酷使した足腰はもはやホームベースを守ることが出来なくなっていた。あげくは晩年には故障に悩まされて、ついには選手キャリアも短めになってしまった。35歳での引退は早い。

1978年秋には、レッズ単独チームの一員として日米野球で来日。1981年以後は一塁手、そして三塁手にコンバートされ、現役最後の3シーズンで捕手をつとめたのは13試合のみであった。

1983年のシーズン途中に、同年限りでの現役引退を発表。打撃三冠王経験者のカール・ヤストレムスキー(ボストン・レッドソックス)もシーズン後の引退を表明したため、当時のコミッショナーだったボウイ・キューンは二人の功績を称え、同年のオールスターゲーム出場枠を特別に1名ずつ増やして二人を出場させた。

9月17日の本拠地リバーフロント・スタジアムの試合は「Johnny Bench Night」と銘打たれ、現役最後となる通算389号本塁打を放つ。

背番号「5」は、シンシナティ・レッズの永久欠番に1984年指定。存命選手として、チーム初の永久欠番だった。1989年、資格取得1年目で96.4%の高率で「殿堂」入り