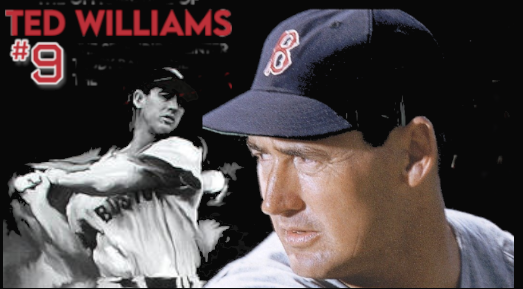

MLB・史上最強打者、テッド・ウイリアムズ(1)

Ted “The Kid” Williams

1960年9月26日の対ボルチモア戦8回裏。ウィリアムズは現役最後となる打席で、フェンス奥深く飛び込む劇的なホームランを放った。しかし、またたく間にダイヤモンドを駆け抜け、そのままベンチに引っ込んでしまった。スタンドのファンは、今一度フィールドに姿をあらわすことを望み、大歓声をはりあげてはいたが、ウイリアムズは、その熱狂に応えようともしなかった。しかし、ヒギンズ監督は、違った。イキなはからいをみせたのだ。

「テッド、守備に入るんだ」

と命じて、レフトの守備位置につかすや、すぐに交代させた。とうのウイリアムズは、大喝采のなかを、無言でダッグアウトまでかけ、ついには姿を消してしまった。

「God do not answer letters.(神さまは、人間に手紙など書かないものなのだ)」

と、大のレッドソックス・ファンだった作家ジョン・アップダイクは、このときのウィリアムズの引退試合の観戦記、”Hub Fans Bid Kid Adieu”『ニューヨーカー』(1960年)のなかで、いみじくもウイリアムズを表している。

かたくなな性格であった。カタ苦しいことを嫌い、ネクタイ着用を拒否。ファンや、メディアとの関係も、とうてい友好的とはいえず、その圧倒的な実力を認められながらも、人気を得ることはなかった。そんなかれの趣味はといえば、釣り。海釣りが好きで、シーズンが終わると、そのままフロリダで海釣りに興じていたこともあった。

それでいて、ウイリアムズの夢は、街を歩いているときに、

「あれがウイリアムズだ。史上最高の打者だ! 」

といわれることであって、ひらすら素振りを繰り返す日々だった。かれは、ただ打つことだけを生きがいにした男だった。それだからこそ、かれほど、打撃術にかんして、多くの質問を投げつけ、かれほど熱心に練習したものはいなかった。

今夜は、「MLB史上最強打者に、最も近づいた選手」のことを書いてみよう。ボストン・レッドソックスの不動の4番バッター、テッド・ウイリアムズ、その人である。かれのあだ名は、”ザ・キッズ”。入団当初のこと、クラブハウス係りの者は、

「あの手のヤカラは、何かやらかすだろうよ」

とばかり、目を付けていた。

というのも、のっぽのかれに合うユニフォームがなく、シャツを出したまま歩いていると、

「坊や、ここは大リーグだよ」

と、早速注意を受けたものだ。ところが、その本人、注意を受け、反対に逆切れしちまった。バツの悪いことに、注意したのはとうの監督さんだった。

また、峠を越したと思われる(?)大打者が、バッティング・ケージで打撃練習をおこなっているのを見て、

「オレのバッティングを見たら、あの男も逃げ出すだろうよ」

とばかりに、子供じみた負けん気を発揮したのだそうだ。そう、かれのあだ名は、仲良しになったそのクラブハウス係りの者がつけたものだ。

第二次世界大戦と、朝鮮戦争による2度の従軍があったものの、1960年の引退までレッドソックスの主軸として活躍。通算打率.344、521本塁打は、レッドソックスの球団記録。「アンタッチャブル」とまでいわれる、出塁率5割を、3度も達成。通算出塁率.482は、メジャー歴代1位。また通算OPS1.116は、ベーブ・ルースに次ぐ、歴代2位である(※ OPS;On-base plus sluggingの略。野球において、打者を評価する指標の一つ。on-baseとは出塁、sluggingとは長打の意味で、出塁率と、長打率を足し合わせた値である。得点との相関関係の強さにおいて、メジャー・リーグでは、打者の成績の公式記録に採用され、重視されている打撃指標である)。

エピソードも天才打者らしく、すばらしく満載である。有名なところで、こんなのがある。回転しているレコード盤の印刷した文字が読めたとか、遠くから来る車のナンバー・プレートを誰よりも先に読めたとか。

極めつけは、兵役後フエンウェイ・パークに立ち、ホーム・プレートがズレていることを発見。類まれな視力の持ち主だったことの証明でもある。

こんなこともあった。専属契約をしているバット・メーカーの社長さんが、冗談でハナシを持ちかけた。ウイリアムズの前に、ずらっと微妙に重さの違ったバットを並べ、一番重いのを当てさせたのだ。もちろん、かれには不可能の文字はない。立派に、クリア。

1918年、カリフォルニア州サンディエゴに生まれた。幼い頃は、両親に放っておかれることが多く、自然と野球に打ち込んでいた。

カージナルスが先ず、ウイリアムズに目をつけた。が、その長打力に魅力をおぼえたが、鈍足が気に入らなかった。「ギャスハウス・ギャング」の名のもとに、足を重視するチーム・カラーに合わずに見送ったのだ。

お次が、ヤンキース。ぞっこんほれ込んだスカウトだが、思わぬ敵が現れた。両親だ。いざ契約という時、いっさいかれのことを構わなかった両親がしゃしゃり出て、契約金のツリアゲをはかり、決裂。

そんなこんなで、ウイリアムズはできたばかりのマイナー球団、地元でもあるパドレスに入団。サンディエゴをはなれるにはまだ若すぎると、母親が反対したため、高校在学のまま契約を交わした。

1938年、レッドソックスと契約を結ぶが、この時も、契約金ですったもんだがあったらしい。が、球団は、それをのんだ。それでも、傘下のミネアポリス・ミラーズへの降格をいい渡される。しかし、天才は天才を知るというか、そこで、ロジャース・ホーンスビーの指導を受け、ウマがあったウイリアムズ。そしてこの年、マイナーではありながら、打率.366、43HR、142打点で、三冠王に輝いた。

1939年、レッドソックスへ昇格。生意気さから、チームメイトの反発をかうこともあったが、実力で納得させた。しかし、守備のもろさが原因で、ボストンのファンとはうまくいかず、レフトに転向。グリーン・モンスターのおかげで、守備のときにファンの罵声を気にすることはなくなった。というか、ファンとの皮肉交じりの会話を、楽しんでいた様子さえうかがわれる。

メジャー1年目から、打率.327、31HR、145打点というケタ違いの数字を残し、打点王のタイトルを獲得。ウイリアムズは確実に史上最高の打者への階段を昇りはじめた。が、迎えた1941年、開幕と同時に、足首を骨折するアクシデントに見舞われた。

この骨折により、スイングは出来るが、走ることはかなわず、4~5月にかけては、代打専門。5月末頃からスタメンに戻ったウイリアムズは、ケガからの復帰を感じさせない打撃で、打率も上昇。また、オール・スター・ゲームで、ウイリアムスのあこがれだったジミー・フォックスや、ジョー・ディマジオとともに戦い、ウイリアムズの劇的なサヨナラホームランで試合を決めた。

ウイリアムズの勝負強さには、定評があった。1試合3ホームランを3回打ったことがあるし、7本の満塁ホームラン、7本の代打ホームランという記録もある。

それはそうと、そのオール・スター・ゲームでのウイリアムズだ。3-5とリードされた9回ウラ、アメリカン・リーグは、一死満塁と攻めつづけていた。次打者ディマジオは遊ゴロ、あわやダブルプレーでゲームセットかと思われたが、トスをうけた二塁手が一塁へ悪送球。1点がはいった。ウイリアムズの登場だ。カウントは1-2。そして、4球目。ウイリアムズは、一閃。打球は、外野席の3階席にはねかえる大ホームランとなった。

また、その年、ディマジオもメジャー記録である56試合連続ヒットを記録するなど、メジャー・リーグにとっても、特別な年でもあった。ウイリアムズもまた、シーズン後半へといくに連れ、打率4割に向けての激しい戦いが続くことになる。

1946年、本拠地フェンウェイ・パークでおこなわれた真夏の球宴、オール・スター・ゲームでのことだった。ウイリアムズのすごさを、みせつけた試合でもあった。

「こいつは、ほんとうにすばらしい。一発打つかな」

と、試合前に届けられたオールスター用のバットをとりあげ、こう語った。初回、あの1941年のオール・スター・ゲームで大ホームランを健常した好投手パッソーは、あまりにも意識しすぎて、ウイリアムズを歩かせてしまった。以後、4打席で、2本のホームランと、2本のシングル・ヒットの4安打をはなち、5打点、4得点、1四球という大活躍もみせた。この4安打をあげた選手は、オールスター・ゲーム史上2人しかいない。このあまりのすさまじいウイリアムズの打棒について、ナ・リーグ監督だったチャーリー・グリムは、

「あの試合は、わたしの見た試合のなかで、最もすばらしい打撃のワンマン・ショーだった」

と、後年語ったものだ。12-0。スタン・ミュージアルの活躍もむなしく、大差で、勝利はア・リーグにもっていかれた。が、

「そんななかでも、ウイリアムズは、わたしが見たうちで最高の打者だったということだ」

おまけが、ある。その2本目のホームランでのことだ。ピッツバーグのシューウェルの、あの名高いブループ・ピッチ、山なりにプレートに入ってくる超スロー・ボールを叩いたのだ。ウイリアムズは、このボールに走り寄るようにして、ライトのブルペンのなかに打ち込んだのだ。そのハナシになると、ウイリアムズは、後年、

「シューウェルの顔を見ただろう。あれを見たとき、思わず笑い出さずにいられなかったよ」

と、そのハナシになると、決まって笑顔を浮かべたものだ。

また、有名なものに、「ブードロー・シフト」の存在も忘れてはならないだろう。その年の終盤戦のダブルヘッダーの第2試合、ウイリアムズの強打に対して、クリーブランドの監督ルー・ブードローは、内野手を右に寄せる作戦を決行した。まあ、日本でいうところの、「王シフト」と考えればいい。多少、打率は下がっただろうけれど、それでもウイリアムズは、プル・ヒッターらしく、打撃スタイルを変えることはしなかった。

それはそうと,「もし、ヤンキースに入団していれば・・・」と、「もし、兵役期間がほかの有名選手と同じぐらいだったら・・・」との、2つの「if」が、ウイリアムズに良くも悪くも、付きまとっている。

それに関連して、ある人は本拠地・フェンウエイ・パークにこそ、ウイリアムズには問題だったのだ、という。見ての通り、かなりイビツな球場である。レフト側に「グリーン・モンスター」っていう巨大なカベがある。左打者で、プル・ヒッターのかれにはあまり関係はないが、ライト側にこそあったのだ。ライト側フェンス沿いから、すぐに大きくふくらみ、センター中央部までとても広い。

逆に、ヤンキー・スタジアムは、ライト側からセンターまで、ほとんどふくらみがない。まさしくよく言われるように、左打者有利の球場だったのだ。

さらに、ウイリアムズに突如として、難敵があらわれる。ボストンの新聞記者たちだ。野球だけならまだしも、さまざまなことに口うるさく、当然私生活まで関わってくるヤカラだったのだ。そんな記者の口車に乗り、ファンをムシしたという言動で、オーナーであり、良き理解者でもあったはずのヨーキー氏から、あのベーブ・ルース以来となる罰金5千ドルを言い渡される事件が典型的である。結局、この5千ドルは払ってないらしいが・・・

打率4割を打った1941年にも、2度の三冠王を獲った1942年、1947年にもMVPに選ばれなかった。とりわけ、1947年に関しては、シーズン中に、ボストンのある地元記者と、記事をめぐってトラブルがあり、三冠王を獲ったにもかかわらず、その地元記者が10位までにテッドの名前を書かなかったため、僅差の得票で敗れた。

その点、ニューヨークの記者は大人だったらしい。ボストンの街は、大小の新聞社が乱立していたせいもあろうが、ウイリアムズには、ちとコクだった。

■参考;『誇り高き大リーガー』(八木一郎著 講談社刊)